ASUS JAPANから2025年3月21日に発売になった自作PC向けATXケース「ASUS A31 Case」をご提供頂きました。

ケース選びは自作PCを組む際の楽しみのひとつ。拡張性やエアフロー、または静音性といった機能性重視で選んだり、イルミネーションや素材など見た目重視で選んだり、中に取り付けるパーツとのマッチングまで考えて選ぶ必要があり、自作PCパーツの中でも深い沼です。

今回ご紹介するASUS A31 Case(以下、A31)は、トレンドの「ピラーレス」。左前のピラーがなく、前面から側面までPC内部を見通せるデザインです。

ケースボトムには8度の傾斜がつけられエアフロー効率の向上と、取り付けられたパーツが見やすくなり、没入感が得られるといった今までにない工夫が盛り込まれています。

フロント・左サイドがガラスで「窒息ケース」に思えますが、右サイドやそれ以外の面は大きめの通気口やファンを複数台取り付けることも可能なので、パッと見の印象以上に「エアフロー重視のケース」であることも、A31の特徴でしょう。

その他、基本仕様としては対応するマザーボードサイズはATXまで。3.5インチまたは2.5インチのストレージベイは2つ、拡張カードスロットは最大7つ、ビデオカードは全長380mmまでと、一般的なATXミドルタワーといったところ。

水冷ラジエーターは最大360mmまで、対応するケースファンのサイズと基数はフロント(右側面)が120mm×3基、トップは140mm×2基、または120mm×3基、特徴的な角度のついたボトム部で120mm×3基、そしてリアには120mmまたは140mmで1基です。

上にも書いた通り、エアフロー重視でかなりの数のケースファンを搭載することが可能です。

……と、色々書きましたが、実物を見てもらった方がA31のことがわかると思いますので、写真でチェックしていきます。

メーカーから製品を提供していただきレビューしています。

ASUS A31 Case

A31のカラーバリエーションはブラックとホワイトの2色展開です。今回はブラックをレビュー用にご提供頂きました。

すでにご紹介している通り、A31の大きな特徴は今流行りのピラーレスデザイン。ブラックカラーでわかりづらいかもしれませんが、やはり左前にピラーがないとこの角度からケースを見たときに奥行が感じられます。

ケース内をRGBイルミネーションなどで彩るのであれば確かにピラーレスは正解なのかもしれません。

サイドカバーを外してケース内をチェックしていきます。

ケース内はごくごく普通ではあるものの、ここは使いやすそうだと感じたのがマザーボード周辺のケーブルホールの多さと大きさです。

マザーボードの右側、24ピンの電源コネクタやUSBヘッダー・コネクタなどが立ち並ぶ側が大きく開口されているため、ケース背面から伸ばしてきたケーブルを取り回しやすくなっています。

また、開口部が大きい理由としては「裏配線仕様のマザーボードにも対応するため」とのこと。ASUS風に言えば「BTF」に対応したケースというわけです。

続いて反対側のカバーも開けて、裏配線のしやすさなどを確認していきます。

先程同様に各種ケーブルを通すためのホールが大きく、ケーブルの取り回しやすさが光ります。

電源や3.5インチ・2.5インチのストレージはボトムシュラウド内への取付で、ボトムシュラウド内へのアクセスはこちら側から行う必要があります。ここも開口部は広く、特に大きな梁のようなものもないため取り付け作業は行いやすそうです。

別角度から見るとわかりやすいのですが、裏配線がしやすいよう、ある程度奥行が確保されています。

ざっくりと仕様の紹介でも書いたようにA31は搭載できるケースファンの数も多く、さらにRGBイルミネーションなども配線していくとなると、マザーボード裏に通すケーブルの本数はかなり多くなります。

ケーブルガイドは少なめなのが少々気にはなるものの、これだけ広く裏配線を行いやすい作りになっていれば、ハイエンドパーツとイルミネーションなどの装飾パーツをてんこ盛りにしても、ガラスパネル側から見たケース内をスッキリした見た目に仕上げることは容易そうです。

再び反対側へ。

今度はA31の外観の特徴である「ピラーレス」部分を見ていきます。

ピラーレスのガラスパネルですが、フロント側とサイド側は一体成形にはなっていません。サイドパネルを外した状態ではフロント側のガラスが残った状態です。

ピラーがないことでケースの剛性が心配でしたが、実際にバラしてみるとその心配は不要でした。フロントガラス自体にそこそこ厚みがあり、ガラスパネルに取り付けられた金具とネジでフロントパネルの上下がケースフレームに固定されているため、フロントパネル自体がピラーの代わりにケースの剛性を担保する作りになっています。

今度はケース背面をチェック。

120mm、または140mmのケースファンが1基取り付けできるだけでなく、拡張カードスロットのカバーなどにも通気口が開けられているのでエアフローは問題ないでしょう。それにしてもスケスケ。

両サイドパネル、そしてフロントガラスを取り外しフレーム状態にしたA31。

ピラーレスのおかげで組立やメンテナンス時はケースの開口部が大きく、パーツの組み付けが行いやすそうです。

注意点を挙げるとすれば、この状態で天板の左前側に力をかけてしまうと、ピラーがないことで歪んでしまいそうなことでしょう。もちろん天板部分を持って持ち上げるのもNG。フロントパネルを外した状態では、ケースの底を持って持ち上げたり、ケースを寝かせたりした方がいいでしょう。

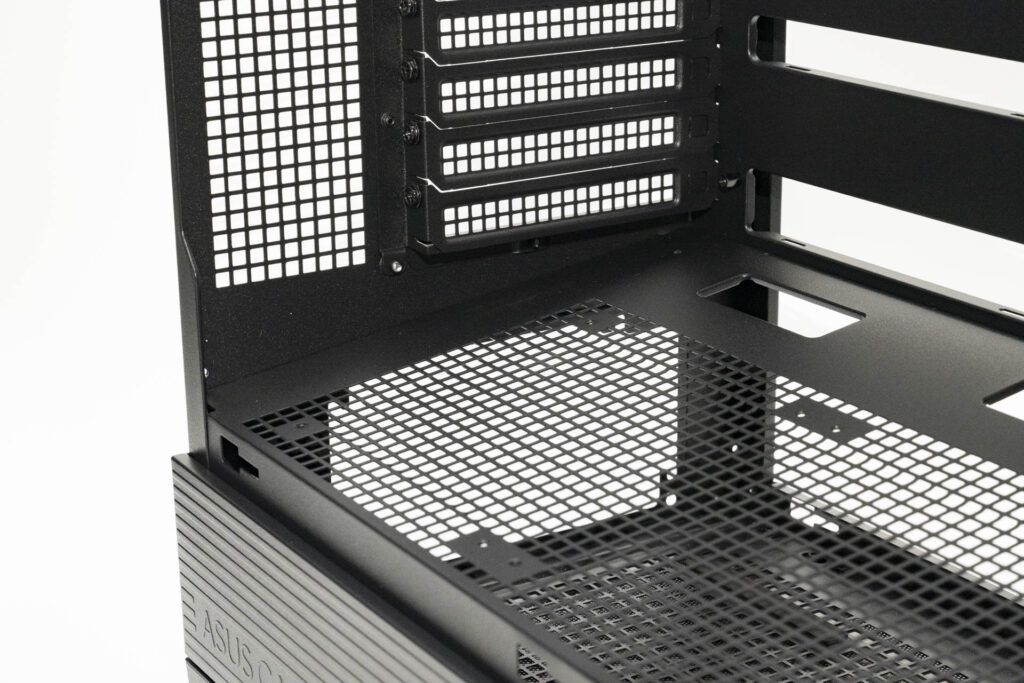

パネルを外して内部が見やすくなったので、A31の次なる特徴である「傾斜のついたケースボトム」をチェックしていきます。

角度にすると8度。僅かな角度に思えますが、実際は結構な傾斜ですね。アレだ、スキー場とかで「こんなに傾斜があるのに、実際○度の傾斜と言われて信じられない」みたいな感じ。

傾斜による冷却効率がどれほどかはわかりません。角度がつくことで、サイドパネル側に沿って上に向かって気流が発生しやすくなり、天面排気と組み合わせることで煙突効果よろしくエアフローが良くなるとかなんでしょうか。

実際この角度のおかげで、ケースを見る角度にもよりますがボトムに取り付けたケースファンが見えやすく、見栄え重視の構成であれば満足度は高そうです。RGBイルミネーション付のケースファンを取り付けた場合は特に見栄えはいいでしょう。

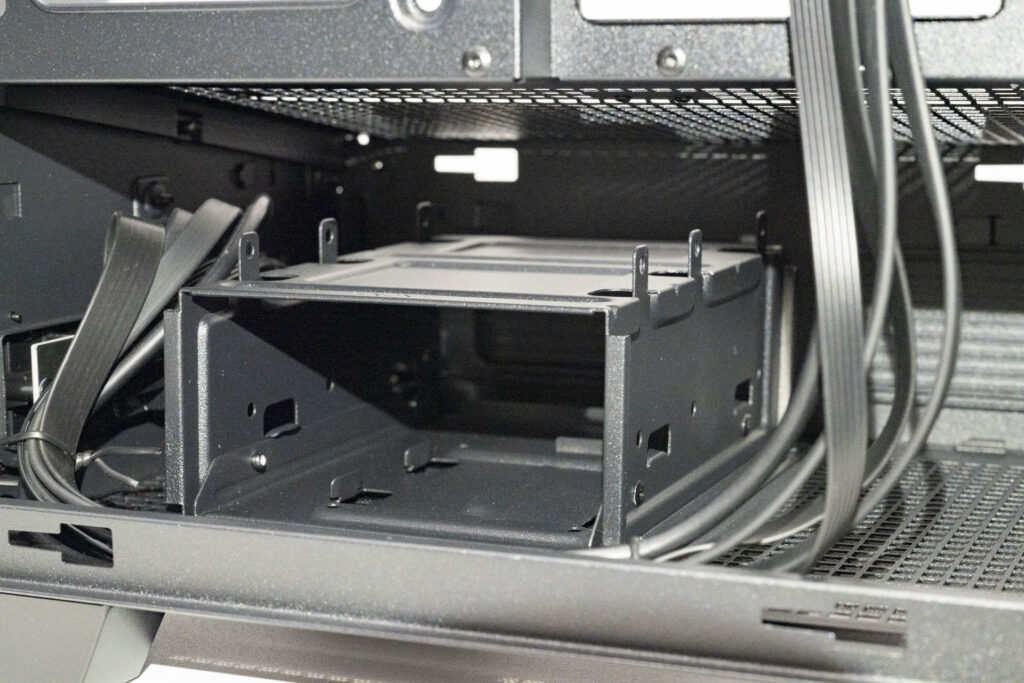

ボトムシュラウド内には3.5インチまたは2.5インチのHDD・SSDが搭載できるストレージマウンター。

このマウンター自体もネジ留めされているので、ケース底面からネジを外せばマウンターを取り外せますし、取り外した状態でHDD・SSDを取り付ければいいので組立はかなり容易です。

そもそも3.5インチ、2.5インチのストレージを搭載しない場合はマウンター自体を取り外してしまってもいいでしょう。

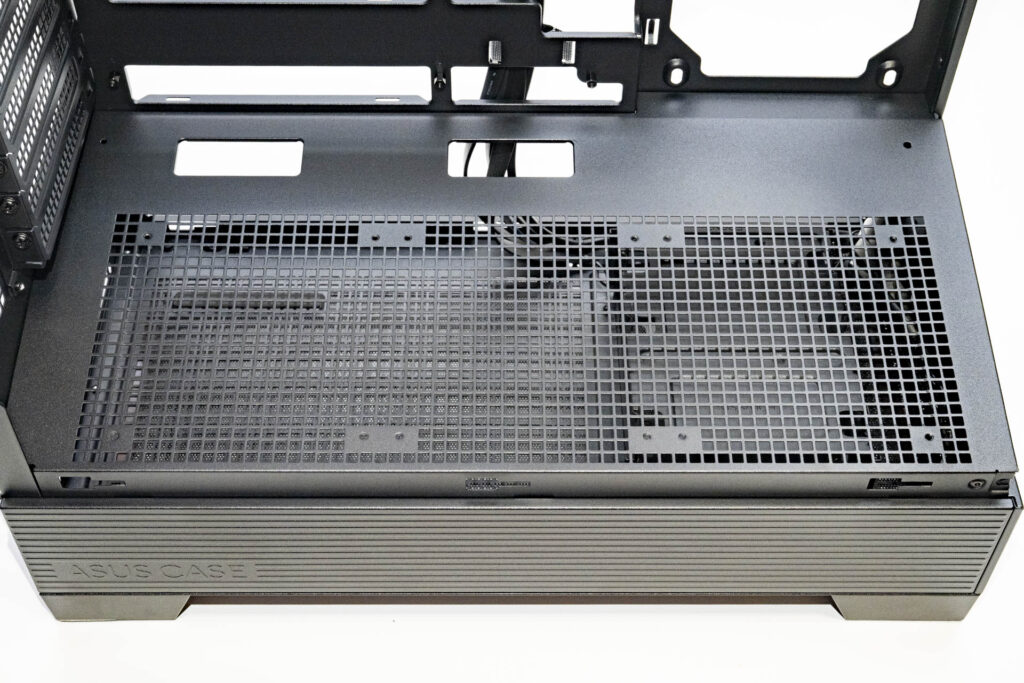

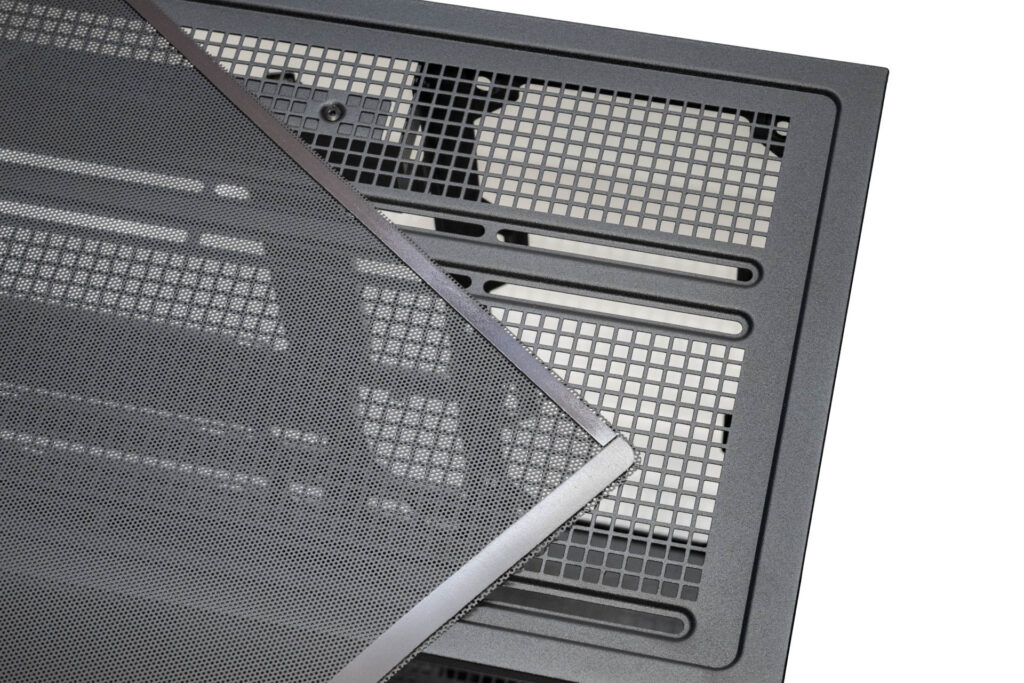

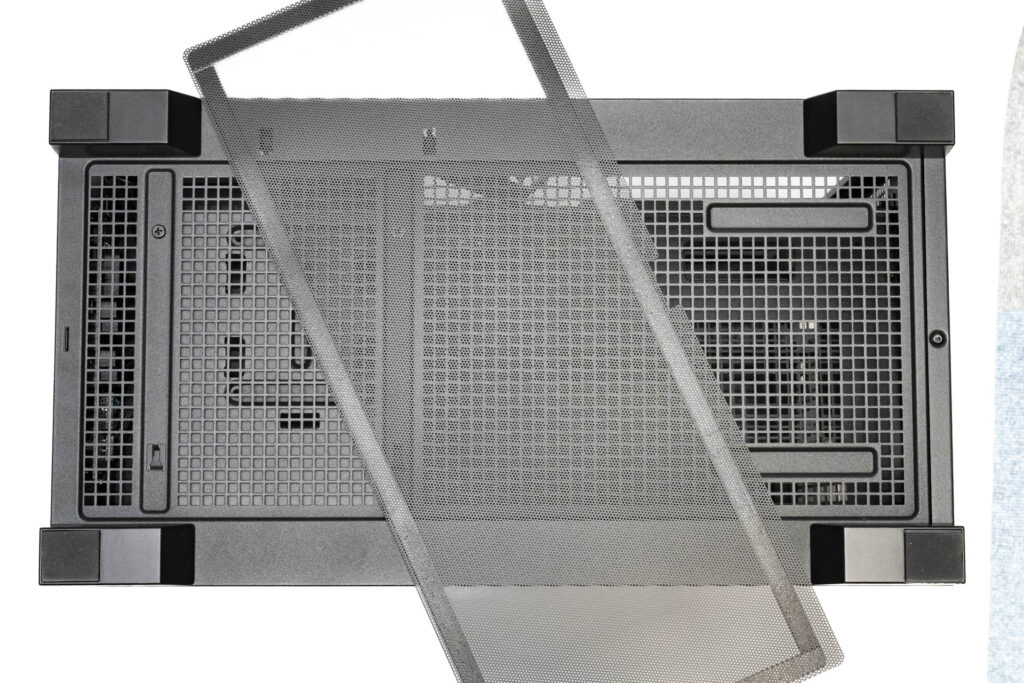

これだけエアフロー重視のケースなので心配になるのはケース内への埃の侵入ですが、ボトム・トップはメッシュカバー付。マグネット取付なので簡単に着脱できるので、定期的に取り外して洗えば問題なしです。

メンテナンス性といえば、サイドパネルを留めるネジはハンドスクリューを採用しています。

最早自作PCケースなら当たり前!と言いたいところですが、意外と1万円前後のケースってハンドスクリューじゃないものが多いんですよね。

サイドパネルからハンドスクリューが落下しづらい作りにもなっているので、デスク下など狭い場所でサイドパネルを開けた際に「ネジどこいった」ともなりづらい、安心感のある作りです。

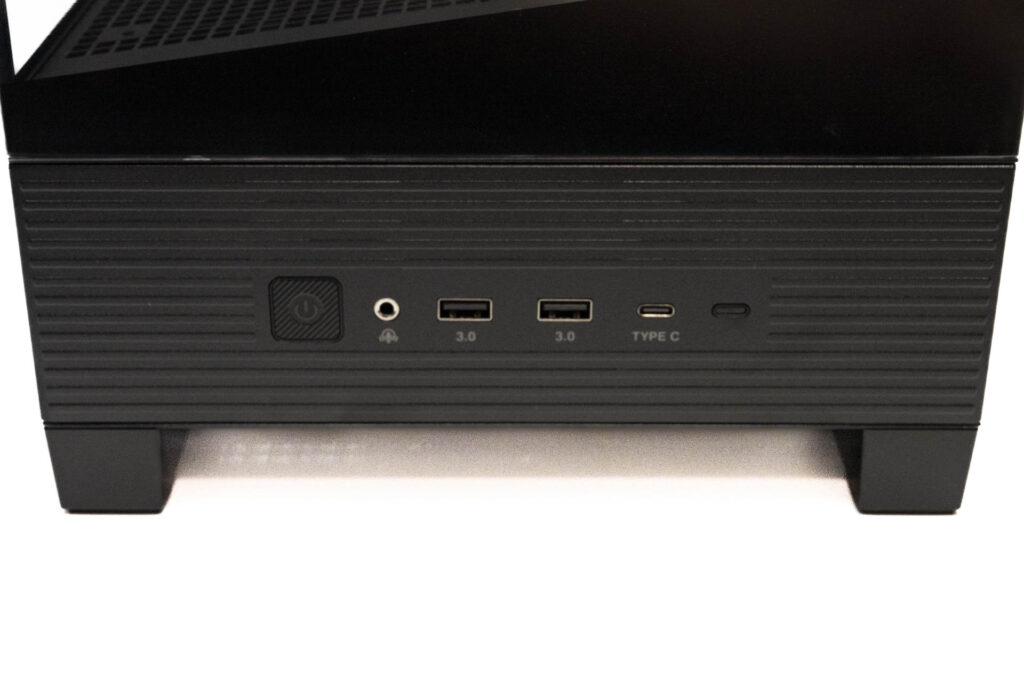

最後にフロントパネルのスイッチ、ポート類をば。

左から順に電源スイッチ、3.5mmステレオイヤホンジャック、USB Type-Aポート(USB 3.2 Gen 1・5Gbps)×2、USB Type-C(USB 3.2 Gen 2×2・20Gbps)、リセットボタンです。

USBポートは合計3つ。だいたいのマザーボードに備わっている「フロント用のヘッダーピン」をしっかり活用できるポート数です。各ポートの規格・転送速度は搭載するマザーボードによって記載よりも低速となる場合もありますが、現時点でよく使うであろうUSB機器を繋ぐのであれば十分でしょう。

一番右のリセットボタンがUSB Type-Cと同じ形状になっていて「何か拡張キット等でUSB Type-Cポートを追加できるのかな」と思いましたが違いました。

かなり小さく、そしてしっかり押し込まないと動作しない作りになっているので、うっかりリセットボタンを押してしまうようなトラブルには遭遇しなさそうです。

価格は1万円代前半、見た目もエアフローも、メンテナンス性も優秀

だーっと書いてみましたが、ASUS A31 Case、かなりいいケースです。

PCパーツの販売現場に立ったことはありませんが、最近自作PCの購入相談を受けると高確率で「このケースで組みたい」とピラーレスなケースが挙がります。

定番だとNZXTの「H6 Flow」あたりで、最安で1.6万くらい。実売は1.8万くらいでしょうか。

それと比べると発売時の価格で約1.4万、本稿執筆時点ではAmazon.co.jpで約1.2万で購入できるため、価格のアドバンテージがとにかく大きいです。5,000円近く違ってくるとメモリやSSDの容量を増やしたり、ピラーレスを選びたい理由であろう「光り物」のパーツをさらに追加する予算が増えます。

もちろん安かろう悪かろうではなく、ここまで紹介したようにエアフローも優秀そう。配線も非常にキレイにまとめやすい作りにもなっているので、見た目重視のビルドだったら最初に候補に挙げてもいいケースではないでしょうか。

なお、実際にパーツを組み込んだ記事は後日。

オープンフレームで組んだメインPCのパーツを、とりあえず放り込んでみようと考えています。

#バラすの面倒だし、戻すのも面倒となってA31でそのまま使い続けそうな予感